|

I MILLE ANNI DELL’IMPERO BIZANTINO TRA INTRIGHI COMPLOTTI E COLPI DI STATO MICHELE DUCAS-PUGLIA |

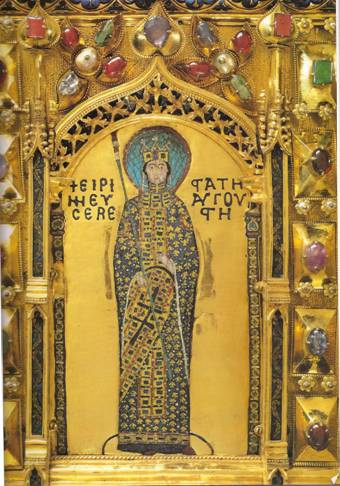

L’imperatrice Irene moglie di Alessio I Particolare della Pala d’Oro-Venezia S. Marco |

CAP. VIII

L’EPOCA DEI COMNENO

PARTE PRIMA

SOMMARIO: LE ORIGINI E I PRETESI ASCENDENTI E DISCENDENTI; L’EROTICO CAPOSTIPITE STORICO DEI COMNENO; ISACCO E ALESSIO OCCUPANO COSTANTINOPOLI; ALESSIO INCORONATO DISTRIBUISCE CARICHE E RICCHEZZE-COLPO DI MANO DEL FIGLIO GIOVANNI PER LA SUCCESSSIONE; IL TERRITORIO DELL’IMPERO E LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ESERCITO (In nota: I Peceneghi o Pazinaci); ALESSIO ORGANIZZA LO STATO (In nota: La storia si ripete, spaccato dell’Italia di oggi e l’oro degli italiani comparso); LA PRONOIA E IL FEUDALESIMO BIZANTINO; ARRIVANO I NORMANNI: ROBERTO GUISCARDO E BOEMONDO (In nota Il Guiscardo, col racconto di Mescabele, Sichelgaita e Boemondo nella descrizione di Anna Comnena); LA BATTAGLIA NEL MARE E NELLA PIANA DI DURAZZO; LE QUESTIONI POLITICHE SI INTRECCIANO CON QUELLE RELIGIOSE; GIOVANNI ITALO - NILO E BLACHERNITE-PAULICIANI E BOGOMILI-I MANICHEI E LA STRAGE DEI PECENEGHI; PARTONO LE BANDE DEI PELLEGRINI AVANGUARDIA DELLA PRIMA CROCIATA: GUALTIERO SENZA-AVERI-PIETRO L’EREMITA-GOTSHALK-IL CONTE EMICONE MASSACRATORE DI GIUDEI (In nota L’odio nei confronti degli ebrei); I CAVALIERI SI RIUNISCONO ALLE PORTE DI COSTANTINOPOLI; I CAVALIERI TRASPORTATI SULL’ALTRA SPONDA DEL BOSFORO SI APPROPRIANO DI ANTIOCHIA CON L’AUSILIO DELLA SACRA LANCIA E DI EDESSA E TRIPOLI (In nota: I ponti sul Bosforo e il tunnel e il ponte sullo stretto di Messina); LA TRAGICA CONQUISTA DI GERUSALEMME.

LE ORIGINI

E I PRETESI ASCENDENTI

E DISCENDENTI

|

E |

stinta la dinastia macedone, dopo una serie di imperatori, usurpatori e incapaci (v. Imperatori del periodo di mezzo Cap.VII/3), un’altra dinastia si affaccia al governo dell’impero; appartenente alla casta “militare”, essa vantava origini antiche e man mano che diventava più potente le origini venivano riportate sempre più indietro nel tempo: il capostipite avrebbe fatto parte del seguito dell’imperatore Costantino quando si era trasferito a Bisanzio (329), con il quale sarebbero stati imparentati, prendendo in Grecia un nome che sarebbe derivato dalla città di Komné (in prossimità di Adrianopoli), dove inizialmente si erano stabiliti.

In seguito i poco affidabili genealogisti man mano che la famiglia diventava più potente, esaltarono ulteriormente le origini, collegandole non solo agli imperatori romani, ma alla gens Silvia, Julia, Flavia …. fino a risalire al figlio postumo di Enea e Lavinia, Giulio Silvio .... superando anche Enea, per finire al mitico Teucero re della Troade (2500 a. C.)!

Andando più concretamente alla famiglia imperiale si erano formati due rami; estinto il principale, rimaneva il collaterale di Trebisonda, nominalmente “imperiale” (sebbene si trattasse di un impero ridotto alla sola città di Trebisonda e dintorni!) i cui discendenti, con una discutibile genealogia, si sarebbero propagati in Italia, Savoia, Corsica e Francia (v. nota al par. Michele VII Ducas del capitolo precedente e in Articoli: La nascita della nobiltà”).

A parte le grandi famiglie dalle note ascendenze, la storia dell’umanità è sempre stata piena di presunti discendenti che avendo altre origini, in un bel momento si appropriavano di ascendenze dettate dalla propria fantasia e dalla propria megalomania creandosi così una nuova personalità e un nuovo stato: si pensi a Luigi XVII figlio Luigi XVI, la cui morte era ben documentata, ma erano emersi ugualmente ben sette truffatori che sostenevano di essere il figli di Lugi XVI e di Maria Antonietta!

Tra i tanti esempi vi è anche quello celebre di tempi più recenti (anni sessanta) di Anna Anderson di cui abbiamo parlato nella Genealogia dei Romanov (v. in Sez. Genealogie, v. anche Altavilla) che aveva commosso il mondo facendo apparire i Romanov degli avidi opportunisti che disconoscevano una loro parente per appropriarsi della sua eredità; ma il DNA, aveva finalmente (dopo decine di anni!) fatto giustizia, riconoscendo che la Anderson era completamente estranea ai Romanov che (morta nel frattempo, 1985), aveva montato una vera e propria impostura!

E, tra i Romanov, non era stato l’unico caso! Era infatti emerso un preteso discendente della granduchessa Maria (sorella di Anastasia) che si faceva passare per Altezza Reale (e viveva alla grande, con le elargizioni che arrivavano da tutto il mondo, da parte di sostenitori!) il quale sosteneva che a Ekaterineburg (1918) la granduchessa Maria si fosse salvata e aveva sposato un sedicente principe d’Angiò (anch’egli altro discendente unico sopravvissuto da una battaglia!), di cui questo auto-proclamato Altezza Reale sarebbe stato pronipote, il quale aveva scritto un libro (1989) in cui erano state inserite foto di documenti del tutto inconsistenti!

Altrettanto può dirsi dei numerosi Comneno che si dichiarano diretti discendenti della famiglia imperiale (che imparentata con le altre famiglie imperiali ne hanno accomunato e assunto tutti gli imperiali cognomi, riportati, come abbiamo visto, sulla tomba di Totò!).

Ma, questa dei discendenti degli imperatori bizantini non è l’unica storia, in quanto di discendenti di antiche famiglie reali storicamente estinte, ma improvvisamente risorte a distanza di secoli, che creano fantasiosi ordini cavallereschi e concedono titoli e onorificenze, non mancano; ciò che meraviglia è che costoro riescono a crearsi una tale credibilità, da avere anche numeroso seguito che li sostiene (come succedeva al “Doktor Faust” v. in Articoli)!

Per vincere questo scetticismo che possa dirimere ogni dubbio, attualmente la scienza ce ne offre gli strumenti con l’esame del DNA, divenuto peraltro di semplice fattibilità: basterebbe sottoporsi a questo esame per ottenere una certificazione di autenticità che eliminerebbe tanti dubbi fatti sorgere da documenti di altrettanto dubbia autenticità (vi è una curiosità a proposito di ricerche sul DNA: si stanno ricercando i discendenti di Gengis-Kan, che sembra ve ne siano alcune migliaia sparsi per il mondo!).

Nel corso dei secoli XVIII e XIX vi è stato un proliferare di testi sui Comneno, scritti per la maggior parte dai diretti interessati, che si ritenevano di discendenza imperiale (***); uno di essi trovandosi in Francia durante il regno di Luigi XVI, era riuscito ad ottenere il riconoscimento (con regie patenti del 1782 e 1784), di “filiazione imperiale” da Davide Comneno ultimo “imperatore” di Trebisonda!

Mentre gli storici affermavano che tutta la famiglia di quest’ultimo imperatore era stata trucidata (1463) da Maometto II (e sui massacri da parte dei turchi specie quando si volevano evitare rivendicazioni postume, si poteva giurare!), dopo ben oltre trecento anni (1782-1784) emergeva un capitano della reale cavalleria francese, che aveva tutt’altro nome e cognome (come capita sempre in questi casi!), quello di Demetrio Stephanopulos, il quale a questo suo cognome aveva aggiunto quello di Costantino Comneno, sostenendo che dal massacro di Maometto II si era salvato uno dei figli dell’imperatore Davide, Niceforo, di cui egli era il legittimo discendente!

Relativamente a questo evento erano state prospettate due ipotesi; una che il giovanissimo Niceforo era stato fatto prigioniero e educato dai turchi (erano i ragazzi che convertiti all’Islam, finivano nel corpo dei giannizzeri) e l’altra, che Niceforo si sarebbe rifugiato prima in Persia, poi era finito tra i monti del Peloponneso a Mania, dove sarebbe divenuto capo di quella comunità.

Successivamente da uno dei pretesi discendenti di Niceforo, che si sarebbero trasferiti in Italia e in Savoia per sfuggire ai turchi (!), dopo essersi recato in Corsica (1676), all’epoca sotto il dominio di Genova, quando la Corsica era passata sotto il dominio della Francia, emergeva questo capitano di cavalleria dell’esercito francese, Demetrio Stephanopulos, alias Costantino Comneno, il quale, dichiarandosi diretto discendente da Davide Comneno, richiedeva al re le indicate lettere patenti accordate, confermate dal Parlamento e registrate alla Corte dei Conti.

Per avere questo riconoscimento, il capitano Stefanopulo, aveva presentato una documentazione (nel libro si indicano i documenti forniti***), ma si trattava di documentazione nebulosa in quanto non originale perché tutta di riferimento (una parte scritta in greco, altra rilasciata dalla Repubblica di Genova, ma si trattava di autentiche di copie di copie, atti di notorietà, insomma, nessun documento originale (!), con l’albero genealogico ... redatto dallo stesso funzionario della Cancelleria reale, proprio il responsabile che doveva rilasciare le patenti ...come si vanta lo stesso autore!); dopo questo iter del tutto superficiale, la domanda era stata accolta e Demetrio Stephanopulos, alias Costantino Comneno, era riconosciuto con quest’ultimo nome e cognome con “titolo principesco e di filiazione imperiale”!

*) Nel libro “Le glorie cadute (del ramo principale) dell’antichissima e augustissima famiglia Comnena” dell’Abate Lorenzo Miniati (scritta in elogio del confratello Vincenzo Comneno, dell’Accademia degli Oziosi di Napoli, Venezia,1663); seguito da altri testi tra i quali “Coup d’oeil historique et genealogique sur l’origine de la maison imperiale des Comnenes” par le Chevalier d’Henin; e ancora: “Coup d’oeil de la maison imperiale Comnéne et se vicissitudes” par le prince Démétrius Comnéne, Londres, 1815), e “Précis historique de la maison imperiales des Comnénee” (pubblicato anonimo ad Amsterdam, 1784); e ancora: Lettre de Demetrius Comnéne à M. Koch Membre du Tribunat, “Auteur de l’Ouvrage intitulé Tableau des Revolutions de l’Europe. Sur l’eclarissement d’un point d’histoire relatif à la fin tragique de Davide Comnéne, dernier Empereur de Trebisonde, Precédée et suivie d’une Notice historique sur la Maison imperiale des Comnéne (Paris 1807); e “Sur la Grèce”, par le prince Georges Comnéne (Paris, 1807).

A proposito del riferimento fatto al libro scritto dallo storico M. Koch è da dire che in “Tableau des Rivolutions de l’Europe” in tre volumi, citando Calcondila, Koch aveva scritto che la famiglia di David Comneno (l’ultimo imperatore di Trebisonda) era stata interamente massacrata da Maometto II; contro questa affermazione era insorto Demetrio Comneno che aveva scritto a Koch la propria tesi secondo la quale il figlio Niceforo era stato l’unico a salvarsi, sebbene fosse finito prigioniero dei turchi ed educato all’islam (e divenuto certamente un terribile giannizzero, come tutti i ragazzi cristiani convertiti!); Koch, senza mostrare di voler approfondire la questione, gli rispose semplicemente che “le sue considerazioni poteva pubblicarle” (ma né negava la propria versione, né confermava l’altra!) e Demetrio Comneno aveva quindi scritto la sua versione di fatti dal trasferimento in Corsica (1676!) alle lettere patenti del re (come detto, fondate su documenti non autentici), comunque ottenute, attestavano che il capitano di cavalleria Stephanopulos, proveniva dalla famiglia imperiale di Davide Comneno.

**) Nel Capitolo VII (Prima Parte) abbiamo parlato del libro reso bellamente antico da Fozio che aveva ricostruito la genealogia dell’imperatore Basilio I, che vale come esempio di tutte le falsificazioni di libri e documenti della storia!

***) Tra le altre singolarità riscontrate, ve n’è una più particolare: il libro usato per la nostra ricerca, intitolato “Lettera di Demetrio Comneno” (a M. Kock, Editeur Rondonneau,1807) porta in ogni pagina annotazioni scritte a penna, completamente cancellate a inchiostro, in modo che non si possano leggere; queste cancellature fanno sorgere il dubbio di annotazioni contrarie al contenuto del testo e deliberatamente cancellate; oltretutto, come abbiamo rilevato la Cancelleria araldica reale (la corruzione di funzionari serpeggiava anche a quel tempo!), non solo aveva preso per buona tutta la documentazione fornita dallo Stephanopulos, ma era stato lo stesso funzionario della Cancelleria, specificamente delegato all’araldica, che gli aveva redatto l’albero genealogico ... era stato con questi presupposti lo Stefanopulo otteneva ufficialmente il riconoscimento sia del nome di Costantino Comneno, sia della discendenza dall’imperatore di Trebisonda!

L’EROTICO

CAPOSTIPITE STORICO

DEI COMNENO

|

P |

assando ai Comneno storici, gli unici di cui si ha notizia sono stati il Niceforo che abbiamo trovato nella cospirazione contro Costantino VII, (precedente Cap.), e un Manuele detto “l’ Erotico” emerso durante il regno di Basilio II Bulgaroctono (958-1025), il quale viveva in una casa modesta, si era nobilitato sposando una esponente della famiglia Ducas di livello molto più elevato, gratificato dall’imperatore con una benefica elargizione di una rilevante proprietà terriera in Paflagonia.

“L’Erotico” ebbe due figli, Isacco e Giovanni i quali avevano probabilmente ereditato una tal forza genetica prolifica, da dar luogo a numerosa figliolanza che costituiva la base dei nuovi componenti della famiglia, i quali combinavano matrimoni con famiglie potenti, acquisendo volta per volta sempre più potere.

Si giunse così al primo imperatore, Isacco I (1057-1059), che farà la fortuna di tutta la famiglia, poi seguito dagli altri tre di cui parleremo più avanti; la loro durata supererà appena un secolo ma il loro nome sarà tanto enfatizzato da dar l’impressione che i Comneno avessero regnato per secoli.

Il ramo di Alessio I si estingueva con Manuele I (1180) il cui figlio Alessio veniva eliminato dall’infelice nipote Andronico (della sua vita romanzesca parleremo in un prossimo capitolo), mentre il ramo cadetto (di Trebisonda), si estingueva ufficialmente dopo circa trecento anni (1463) in quanto tutta la famiglia era stata trucidata, come abbiamo detto, da Maometto II.

Sempre stando alla realtà storica, come abbiamo visto nel precedente capitolo, Isacco I, non aveva avuto figli, mentre il fratello Giovanni dalla moglie Anna Dalassena, ne aveva avuti otto.

Costei, era figlia di uno dei più alti funzionari d’Italia e, sebbene di lei si sappia poco, si può dedurre che fosse una donna dalla tempra eccezionale (vera matrona romana), che aveva la consapevolezza del rango (sono le madri spesso a determinare la fortuna o sfortuna dei figli!), e aveva saputo allevare e ben indirizzare gli otto figli da dar loro educazione e istruzione adeguata che li aveva portati ad occupare posti di rilievo.

Di questi figli, cinque erano maschi: Manuele, Isacco, Alessio, Adriano e Niceforo e tre femmine, Maria, Eudocia, e Teodora (che sposerà Costantino figlio dell’imperatore Romano Diogene v. Cap. VII/3).

Isacco I, come abbiamo visto, intendeva cedere la corona al fratello Giovanni, ma Giovanni non volle accettarla, per cui la scelta del successore cadeva su Michele VII Ducas detto “Parapinace” (come indicato nel Cap. VII/3 durante il periodo di calamità aveva ridotto a tre quarti la misura di vendita del grano mantenendo il prezzo dei quattro quarti, ma anche per le confische e le rapine che rovinavano intere famiglie), imperatore che sebbene avesse avuto per precettore il grande Michele Psello (v. Cap. VII/3), oltretutto esperto nei maneggi e intrighi di Corte, invece di farne un uomo di Stato, lo aveva indirizzato “alle ricerche minuziose, etimologiche e grammaticali, alla retorica e filosofia” senza insegnargli l’arte di governare” e invece di farne uno statista capace di governare un impero, ne aveva fatto un topo di biblioteca!

E così Michele VII Parapinace non avendo le giuste doti necessarie per governare ... era stato estromesso al primo colpo di stato dai suoi stessi generali che avevano scatenato una guerra civile e gli avevano usurpato il trono rinchiudendolo in un convento (più avanti vedremo un falso Michele, che nonostante il vero fosse ancora vivo, si presentava da Roberto Guiscardo per essere messo sul trono)!

Tra questi generali (come già si è detto), aveva preso il potere Niceforo III Botaniate (1078-1081), il quale per avere un riconoscimento di regalità e un legame con la precedente dinastia, aveva sposato l’imperatrice Maria l’Alana (proveniente dall’Alania-Armenia in quanto figlia del re Bagrut IV,), moglie di Michele VII, nonostante il marito fosse ancora in vita (dedicatosi alla vita ecclesiastica era vescovo di Efeso); Maria era bella di spirito e di corpo, bionda con carnagione scura con gli occhi di uno sparviero circondati da sopracciglia ben delineate, erano come un gioiello incastonato nell’oro, “adorna di eleganti forme diffuse da parte a parte in tutte le sue membra e in tutte le parti del corpo da non rinvenirsene a quei tempi altra idonea a competere con lei in bellezza” (A. C.).

Questo matrimonio, aveva suscitato uno scandalo presso il clero, sia perché come detto Michele VII era ancora in vita (e ciò per il clero costituiva un vero e proprio adulterio), sia perché Niceforo era al suo terzo matrimonio (al quale il clero bizantino, come abbiamo detto in altra occasione, era decisamente contrario).

Intanto a palazzo, sebbene i due Comneno fossero ben visti da Niceforo il quale aveva affidato ad Alessio il comando di tutto l’esercito nominandolo gran domestico e i soldati amavano questo giovane generale, da parte dei ministri dell’imperatore si stava organizzando un complotto nei confronti dei due fratelli, in quanto si riteneva fossero divenuti troppo potenti e mettevano in pericolo il loro potere.

ISACCO E ALESSIO

OCCUPANO COSTANTINOPOLI

|

Q |

uesto che esamineremo è un altro dei periodi importanti della storia di Bisanzio che si incrocia con quella dell’Occidente attraverso le Crociate le quali, da guerra di liberazione del Santo Sepolcro per i famelici feudatari occidentali, erano diventate guerre di conquista che avevano finito per travolgere lo stesso impero bizantino, portandolo, nel tempo, alla sua estinzione

I due fratelli si trovavano a Costantinopoli e avvertiti nel mezzo della notte (1081) si recavano alle Blacherne dov’erano le scuderie imperiali e presi i cavalli di cui avevano bisogno, fuggono dopo aver tagliato i garretti a tutti gli altri cavalli, per impedire di essere inseguiti.

Dopo aver raccolto l’esercito (a Tchorlu o Tzuroli ai confini della Tracia), ritornano a Costantinopoli; per entrare in città, Alessio sapeva che sarebbe stato difficile forzare le mura, per cui conduce trattative con il capo della guardia tedesca (Gilpracte) della porta Charisios che non opporrà alcuna resistenza; il giovedì della settimana di Pasqua i soldati dei Comneno superate le mura senza trovare resistenza, vanno ad aprire le porte della prima cerchia; superate anche le seconde mura, prive di difesa, dopo aver aperto le porte, fanno entrare in città il resto dell’esercito.

I soldati tra i quali si trovavano traci, macedoni, greci e altri barbari, una volta entrati in città, si danno al saccheggio, “le vergini consacrate a Dio furono stuprate, le dame violentate, i templi spogliati dei loro ornamenti, non furono risparmiati i calici sacri, i cibori, i santi buttati per terra; i senatori che stavano cercando di mettersi in salvo furono fatti scendere dai muli e dopo averli depredati furono lasciati andare a casa a piedi”.

Alessio era padrone della città; il prefetto Radeno recatosi da Botaniate che dal Sacro Palazzo si era rifugiato in Santa Sofia, lo convince a recarsi al monastero del Periblepton dove, vinte le sue resistenze, indossa il saio: finiscono così i suoi sei anni e sei mesi di un regno turbolento, travagliato dalla guerra civile.

Alessio per dare ufficialità alla corona che stava per prendere, aveva dovuto prendere accordi con l’imperatrice Maria Alana, rifugiata in convento col piccolo Costantino Ducas (avuto da Michele VII) per farsi adottare; Maria chiede che gli accordi vengano messi per iscritto e in cambio della adozione ottiene la associazione (già in precedenza fatta dal padre) di Costantino al regno (1081), impegno poi non mantenuto come vedremo tra breve.

Giorgio Paleologo raggiunge la flotta ancorata nel porto e raccoglie tutti i marinai e soldati portandoli sotto le mura per acclamare con gran fracasso (per tutta la notte) Alessio e Irene Augusto e Augusta

Poiché il clero imputava ad Alessio il saccheggio, i sacrilegi e le profanazioni commesse dai suoi soldati quando erano entrati in città, prima di incoronarlo, gli chiese di chiedere pubblicamente perdono e assoggettarsi alla penitenza di quaranta giorni di digiuno.

Alessio inoltre, per la presa di Costantinopoli aveva avuto un valido aiuto del cesare Giovanni Ducas che, appoggiato dalla sua potente famiglia avrebbe potuto facilmente prendere il potere; Alessio era vedovo della prima moglie (figlia di Argiro) e sebbene le sue simpatie fossero rivolte verso la sua protettrice Maria Alana, per volere della madre Anna Dalassena dovette sposare la nipote di Giovanni (figlia orfana di Andronico Ducas), Irene, che per la sua forte personalità a Costantinopoli era designata come “la madre dei Comneno”.

|

ALESSIO INCORONATO DISTRIBUISCE CARICHE E RICCHEZZE COLPO DI MANO DEL FIGLIO GIOVANNI PER LA SUCCESSIONE |

| Alessio I Miniatura |

|

A |

lessio si faceva incoronare da solo come Alessio I (1081-1118) all’età di trentatré anni e presa la corona pensò bene di elevare il livello dei suoi familiari assegnando nuove cariche di cui egli stesso aveva inventato i titoli; iniziava dalla madre (che aveva fatto uscire da un convento dov’era rifugiata), alla quale diede il titolo di “imperatrice”; ma vi furono le rimostranze dei familiari di Irene, che non era stata incoronata, per cui Alessio corse ai ripari facendola incoronata dopo sette giorni, prendendo il titolo di augusta.

La seconda carica dopo l’imperatore era assegnata al fratello Isacco, nominato “sebastocrator” (*), che fungeva da “vice-imperatore”; al cognato Michele Taronite, che aveva che aveva sposato la sorella, assegnò la carica di “protosébaste”(con le varianti di protosebastiaros, hypersebaste”); dei due fratelli, Adriano ebbe la carica di “protosébaste” e Niceforo (generale della flotta) quella di “gran drungario e sebaste”; a Niceforo Melisseno che aveva preso le armi contro Botaniate fu assegnata la carica di “cesare” unitamente alla città di Tessalonica, dove doveva andare ad abitare, con rendite degne di così alta fortuna (Alessio poneva così le basi di un clan familiare che manterrà il potere per poco più di un secolo: 1081-1185).

Alle cariche, pur essendo le finanze dell’impero senza risorse, aggiunse le ricchezze elargendo a parenti e affini (racconta Zonara) “carretti pieni di ricchezze pubbliche, rifornendoli anche di grano perché fossero serviti magnificamente, non come persone private, ma alla maniera dei grandi imperatori e volle che avessero anche grandi ville e palazzi in proprietà, uguali, per la loro magnificenza, a quelli abitati dai re”; ma non si comportò alla stessa maniera, con i senatori che svilì e non onorò nel modo che si conveniva ma piuttosto deprimerli e abbassarli e con i nobili con i quali non si mostrò benigno, ciò, aggiunge lo storico non permette di considerare il Comneno, imperatore perfetto in quanto non osservò in tutto la regola della giustizia che consente che sia dato a ciascuno ciò che merita: “di questo imperatore”, conclude Zonara, “non dirò altro, per non intaccare il suo onore”.

Per distribuire queste ricchezze Alessio fece ricorso ai beni dei conventi (dove i laici erano nominati per dirigerli, come già prima di lui aveva disposto l’imperatore Isacco) che dipendevano direttamente dalla metropoli, dove giungevano i loro benefici che l’imperatore attribuì ai “caristicari” (così detti i beneficiari), dai quali costoro ricavavano enormi rendite, tanto che la Chiesa metropolitana si trovava in difficoltà per pagare tali imposte (la maggior parte delle donazioni era fatta dai vescovi dai quali gli imperatori rimanevano estranei); ma con Alessio tutto cambia in quanto era l’imperatore ad assegnare e distribuire i beni dei conventi.

Per fare un esempio, tra i familiari beneficiari dei beni espropriati, al fratello Adriano, erano state donate le rendite della penisola di Kassandra (tra il golfo di Kassandra e il golfo di Salonicco) che comprendevano tutti i suoi redditi e questi redditi provenivano dall’imposta fondiaria pagata dai dipendenti alla Chiesa; la concessione imperiale accordava ad Adriano il diritto di far riscuotere questo canone direttamente dai propri esattori; i monaci ritennero che pagando a un laico, essi sarebbero divenuti semplici paroikoi (v. sotto), vale a dire di non essere più proprietari (enfiteutici) ma solo coloni che occupavano un terreno altrui e che in seguito potevano essere sottoposti a ulteriori rendite; essi reclamarono presso l’imperatore, il quale li rassicurò che pagando il canone al fratello, sarebbero rimasti loro i proprietari.

Quanto al giovane Costantino Ducas (incoronato dal padre**) che indossava gli stivaletti di porpora, Alessio (come scrive Zonaras) glieli aveva fatti requisire perché il comando dell'impero spettava solo a lui, ma la madre Maria riuscì a ottenere una bolla che gli riconosceva il rango di “cesare” e gli accordava il diritto di indossare gli stivaletti imperiali e nelle acclamazioni di essere nominato dopo di lui (Costantino morirà giovane); dopo di che Maria si ritirò nel palazzo dei Mangani (complesso costituito da palazzo, convento, chiesa e ospedale), di sua proprietà, in quanto a lei donato dal secondo marito Niceforo Botaniate, con il contiguo monastero.

Alessio era di piccola taglia, dal corpo assai grosso, “aveva un’espressione di duro temperamento, con spesse sopracciglia e uno sguardo dolce e penetrante”; la figlia Anna (kaiserissa), sempre compiacente con suo padre, aveva scritto che “a vederlo in piedi mancava di prestanza, ma quando era seduto sul trono mostrava tutto il suo prestigio” (lei stessa comunque era bruna, piccola e somigliava al padre).

Egli si riteneva investito di una missione divina e sembrava nato per regnare, avendo il talento e le grandi qualità di un monarca; di carattere fermo e di spirito generoso, fine e astuto, non si esaltava per i successi e non si abbatteva per le avversità; nonostante durante tutto il suo regno avesse dovuto far fronte alle guerre aveva ricostituito ciò che rimaneva della parte costiera del vecchio impero e aveva avuto cura delle lettere, delle arti e delle leggi, oltre alla propensione al lusso sfrenato che aveva introdotto a Corte.

Da Irene aveva avuto tre figli maschi, Giovanni, Isacco (tra loro alleati) e Andronico (che parteggiava per Anna) e quattro femmine, Anna che era la primogenita (dopo la morte di Costantino Ducas a cui era stata promessa (**), aveva sposato Niceforo Briennio) e Maria, Eudocia e Teodora (di altri due figli, Manuele e Zoe non si hanno notizie probabilmente perché morti nell’infanzia... e magari i genealogisti li avrebbero fatti anche rinascere! v. sopra).

I circa trentasette anni e mezzo di regno di Alessio I erano stati dedicati per la massima parte alle guerre, non solo con i propri confinanti, ma perché aveva dovuto affrontare i nuovi nemici normanni giunti dall’altra parte del mare Adriatico, che intendevano impadronirsi dell’impero e sebbene non vi fossero riusciti, avevano provocato migliaia di morti e la distruzione del territorio.

Nonostante le sue lunghe assenze a causa delle guerre, a Corte si viveva in uno sfarzo che aveva abbacinato gli occhi dei crociati latini, suscitando la loro avidità; essi infatti, non appena se ne presenterà l’occasione, si impossesseranno di parte del suo territorio, prima con i feudi e poi con l’impero latino (1204).

Avvicinandosi al termine della vita, Alessio agonizzante, veniva portato nel monastero dei Mangani; il figlio Giovanni, sapendo che la madre lo aborriva e nella successione al padre appoggiava la sorella Anna (e quindi il marito Niceforo), si era organizzato in modo che ciò non avvenisse, riferendo le sue intenzioni ai parenti più stretti e in particolare al fratello Isacco; di nascosto dalla madre, era poi entrato nella camera dove giaceva Alessio e inginocchiatosi come per pregare, gli sfila di nascosto l’anello imperiale e radunati i suoi sostenitori, salito a cavallo, si reca al Sacro palazzo acclamato imperatore dai suoi sostenitori.

Giunto a palazzo, le guardie pur avendo visto l’anello, volevano avere qualche altra prova, al che Giovanni fece ricorso alla forza, facendo scardinare la porta di bronzo, che, dopo essere entrato con i suoi, fece subito richiudere; la madre Irene ai Mangani, accortasi di quanto stava succedendo, aveva mandato a chiamare il figlio, ma inutilmente in quanto Giovanni non si era presentato, per cui inviperita, si rivolge a Niceforo Briennio (che non aveva troppa predisposizione a diventare imperatore, come si vedrà più avanti), per fargli compiere il colpo di Stato; quando si rese conto di questa impossibilità, si recò dal marito che respirava appena e gettandosi su di lui (racconta divertito Coniata!), “versando lacrime come una fonte scura, inveì urlando contro il figlio, che mentre lui era ancora vivo, lo spogliava del regno; ma il marito non rispondeva volgendo gli occhi al cielo; l’imperatrice inveiva ancora più infuriata e Alessio alzando le mani al cielo, forse perché si rallegrava a sentire quelle notizie che gli erano gradite, oppure perché la moglie pensava al potere mentre la sua anima si staccava dal corpo, o pregava Dio per le sue mancanze”; ma la moglie, credendo che il marito godesse, ritenendosi tradita nelle sue aspettative, gli disse:- Marito mio, da vivo ti distinguevi per ogni sorta di menzogne, eri un campione nel dire il contrario di quello che pensavi e anche ora che stai per andartene non sei diverso da come eri prima”.

Durante la loro vita matrimoniale, mentre Alessio propendeva per il figlio maggiore Giovanni, Irene era molto legata alla figlia Anna e non faceva che calunniare Giovanni definendolo precipitoso, dalla condotta di vita effeminata, instabile e per niente buono, mentre onorava il genero Briennio con ogni sorta di lodi, dicendo che aveva una istruzione liberale e costumi equilibrati che costituivano la base per l’esercizio del potere da parte di un governante; Alessio, consapevole dell’affetto materno, alle volte simulava di essere preso da affari urgenti o fingeva di non badare alle sue parole o assicurava che avrebbe tenuto conto dei suoi suggerimenti; a volte infine la riprendeva dicendole di smetterla di voler rompere l’armonia della famiglia oppure la mandava a farsi benedire o ancora portava l’esempio degli imperatori romani tra i quali non si era mai verificato che un imperatore avesse privilegiato il genero al posto del figlio, aggiungendo: “tutto il popolo riderebbe alle mie spalle e penserebbe che sono uscito di senno”; altre volte la prendeva in giro dicendo che stava riflettendo: era infatti, prosegue Coniata, “simulatore quant’altri mai, considerava sempre cosa saggia l’arte del raggiro e generalmente non si mostrava loquace sul da farsi”.

*) I titoli accordati ai principi di sangue reale erano 1. despota, 2. sebastocrator, 3. caesar, 4. panhypersebastos e 5. protosebastos e Anna Comnena era estasiata dalla diversa gradazione di questi titoli che erano vuoti ma soddisfacevano la vanità e solleticavano l’ambizione dei cortigiani; Gibbon fa riferimento alla felice flessibilità' della lingua greca che permetteva di unire i nomi di augusto, sébastos e imperatore autocrator (e questa unione produsse assurdità come pan-yper-sébastos, tutto-sopra-augusto ....per dire augustissimo!) e quindi sebastocrator, ecc. (v. in Schede: Cerimoniale e cariche alla corte di Bisanzio)

**) Nei ricordi di Anna (che aveva sette anni e Costantino diciassette), dice di lui: “mi è dato rammentarlo non senza effusione di abbondanti lacrime, era stato modellato dalla natura come un campione di bellezza, candida qual latte la pelle, cosparsa bellamente di vivace rosseggiamento simile al rosa nel primo spuntare dalla boccia; gli occhi non bianchi ma da sparviero scintillanti [...] tramandanti fulgori di gemme [...] fattezzze celestiali superiori a ogni terrena concezione [...] tanto rifulgeva in lui l’attraente forza di un’assolutissima bellezza e a mirarle ispirava amore”.

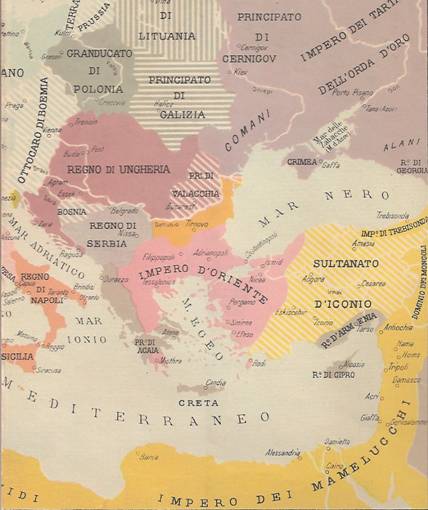

L’impero durante il regno di Alessio I

IL TERRITORIO

DELL’IMPERO

E LA RIORGANIZZAZIONE

DELL’ESERCITO

|

L |

’impero bizantino ereditato da Alessio, come si vede dalla pianta, non era più quello di Giustiniano o di Basilio II Bulgaroctono (v. pianta in Cap. VII P. II) ma ridotto alla metà; per questo ci sembra esagerata l’eccessiva esaltazione data al secolo dominato dai Comneno, sebbene avessero ben governato; in questo contesto era emersa la figura di Alessio, il primo della dinastia, che pur avendo potuto regnare per un periodo piuttosto lungo, era stato, suo malgrado, quasi tutto dedicato alle guerre, di difesa piuttosto che di espansione o conquista; e questo regno (così ridotto!) si continuava a considerarlo enfaticamente “impero”, come sarà considerato quello di Nicea e l’ultimo rimanente, di Trebisonda!

L’Impero si trovava anche in una situazione di grande miseria e di decadimento e pur contenuto in tali ristretti confini, questi erano continuamente attaccati da tutte le parti: a sud infatti, eroso dai turchi discendenti dei selgiuchidi (che avevano sostituito il sultanato di ar-Rhum o di Iconio, in cui ai califfi era riconosciuta la sola autorità religiosa), i quali (*) avevano unito all’autorità religiosa anche quella politica (che sarà la rovina dell’islam!); a nord la penisola balcanica era occupata dai peceneghi (**) e alle frontiere occidentali vi erano la Serbia e la Croazia che avevano approfittato della decadenza dell’impero per rompere tutti i legami con Bisanzio e ciascuna aveva un proprio monarca; in Croazia infatti regnava Zvonimir, incoronato a Spalato da due emissari del papa (1076); e nel sud della Serbia (in parte conquistata dal Bulgaroctono), Stefano Bodin che dopo una insurrezione (1071) era stato estromesso, si era alleato con Alessio al fine di recuperare il regno, ma alla prima occasione (come vedremo prima della battaglia con Roberto Guiscardo) si ritirò; infine Alessio dovette far fronte all’arrivo dei normanni prima e barcamenarsi con i crociati dopo.

Alessio cercherà di recuperare i territori perduti (assicurandosi solo Nicea, Smirne, Efeso e Sardi) estendendo la costa sud del Mar Nero, e poi si troverà a dover affrontare una invasione del tutto nuova, che per la prima volta proveniva dall’Adriatico, quella dei normanni, con Roberto Guiscardo e il figlio Boemondo le cui intenzioni (come vedremo) erano quelle della conquista Costantinopoli.

Da buon generale Alessio si dedica alla organizzazione dell’esercito, al momento sparuto e disorganizzato, mentre nel frattempo l’impero aveva perso la potenza della flotta e il dominio del mare finito nelle mani dei veneziani, e, nei limiti delle sue possibilità, era riuscito a ricostituirla, (1087), non solo per affrontare la spedizione contro i peceneghi, ma per fare servizio di polizia nell’arcipelago e in seguito, sorvegliare i crociati.

L’armata bizantina era formata per una parte da contingenti greci e dall'altra da truppe ausiliarie di cui era completamente sfornita; i contingenti greci erano formati da soldati che provenivano dai themi al cui obbligo i potenti latifondisti si sottraevano, ma Alessio dopo aver controllato le liste di chi doveva fornirli, se li fece assegnare; il resto dell’armata era servita da truppa ausiliaria di russi, vareghi (o varanghi o waringhi, dei quali Malaterra dice che erano angli), colningi, turchi, alani, inglesi, franchi alemanni, bulgari, ma era limitata; essa comprendeva anche la guardia imperiale formata da varanghi, immorteli, ikanati, bestiariti e arcontopuli (quest’ultimo corpo era stato creato da Alessio, formato dai figli di soldati nobili morti).

Avendo così riorganizzato l’esercito ne prese il comando assoluto seguendo personalmente le operazioni militari in modo che i generali ora giocavano un ruolo secondario, nel senso che non avevano alcuna autonomia decisionale ma dovevano prendere gli ordini da lui.

Avendo Alessio preso personalmente il comando e conoscendo l’arte militare, si era impegnato personalmente ad addestrare (“con perseveranza” scrive A. C.) i soldati, ai quali insegnava a maneggiare le briglie del cavallo, a tirare le frecce, a esercitarsi a tendere imboscate e a un comando a riunirsi in falange; poiché era noto che i cavalieri francesi, quando erano a cavallo, non vi era nessuna forza che potesse resistere al loro impeto, ma quando erano a piedi la pesantezza delle loro armi li rendeva del tutto inermi, aveva suggerito ai suoi arcieri di colpire i cavalli anziché i cavalieri.

Non solo, ma aveva osservato che l’esercito turco non combatteva unito come tutti gli altri eserciti ma era diviso in tre parti con un centro e due ali, separate da grandi spazi ai quali si aggiungeva un corpo di riserva collocato in retroguardia, che si teneva molto lontano dai corpi di battaglia; quando uno di questi era attaccato, gli altri accorrevano nei fianchi per circondare l’armata nemica che colpivano con le loro frecce; se incontravano resistenza, fuggivano rapidamente ma sempre in buon ordine e quando vedevano il nemico sparpagliato per inseguirli, si rivoltavano e li attaccavano frontalmente e singolarmente; nelle loro manovre erano assecondati dai meravigliosi cavalli arabi o tatari che erano di una agilità e docilità estrema e formidabili nella fuga e nel combattimento; la bravura di quei cavalieri che non usavano lance ma frecce (che bucavano anche le armature) lanciate con tanta precisione da andare sempre a segno colpendo il cavallo o il cavaliere.

Alessio quindi aveva istruito i soldati per queste evenienze e per di più aveva trovato anche una nuova tecnica descritta in maniera non molto tecnica da Anna (che si profonde in elogi per il padre!), intesa in questo modo: i turchi avevano la spalla destra scoperta per tirare le frecce e il resto del corpo coperto dallo scudo; Alessio aveva quindi insegnato ai soldati di non tirare le frecce direttamente in avanti, come d’uso, ma obliquamente verso la sinistra in modo da colpire la parte scoperta del cavaliere che era a sinistra di quello che si trovavano di fronte.

*) I possedimenti turchi al momento dell’insediamento di Alessio erano Cesarea di Cappadocia, Iconio, Filadelfia, Smirne, Sebaste e Neo-Cesarea mentre ai greci rimanevano, nella parte settentrionale Eraclea del Ponto, una parte della Cappadocia, la Paflagonia e Trebisonda.

**) I PECENEGHI o PAZINACI

Era una popolazione della stessa razza dei turchi, stabilita dopo il IX sec. nel territorio della Valacchia e nelle pianure della Russia meridionale che si estendevano dalle rive del Danubio alle rive del Don; occuparono il thema di Cherson che costituiva il territorio più avanzato del possedimenti bizantini sul mar Nero; fungevano da commissionari commerciali con tutti i territori più interni (Russia, Kazaria ecc.) per cui Costantino Porfirogenito aveva suggerito al figlio di mantenere con loro rapporti amichevoli.

Un capovolgimento dei rapporti avvenne con la conquista da parte dell’impero, della Bulgaria in quanto i peceneghi costituivano un centro di equilibrio con tutti i popoli confinanti mantenendo la pace con i vicini, russi e ungheresi, ma la conquista della Bulgaria orientale da parte di Giovanni Zimisce portò le truppe greche ai bordi del Danubio e i peceneghi si trovarono quindi in diretto contatto con le truppe greche e bastava attraversare il Danubio per trovarsi in territorio greco; ciò avvenne con Costantino Monomaco quando una parte di peceneghi (per divisioni intestine) chiese asilo all’imperatore il quale concesse tre fortezze sui bordi del Danubio con l’incarico di assicurare la sicurezza delle frontiere.

Con le continue guerre contro i barbari il territorio occupato dai peceneghi si ingrandiva continuamente ma la popolazione rimaneva barbara e il governo bizantino, con l’imperatore Costantino Monomaco, pensò di civilizzarli, cominciando ad arruolarli nel proprio esercito; ma le continue infiltrazioni di peceneghi provenienti dalla Russia meridionale capovolse l’idea civilizzatrice bizantina.

La scheda ad essi dedicata (*), seguendo la Cronaca di Nestore, termina con il loro ritiro in Bulgaria (1054), dove si sarebbero amalgamati con i bulgari, in quanto per dieci anni le fonti non parlano di loro; essi invece in quei dieci anni avevano avuto la possibilità di aumentare di numero e prendere poco a poco coscienza della loro forza; divenendo sempre più audaci, penetravano poco per volta verso l’interno, fino a occupare il territorio tra i Balcani e il Danubio da dove facevano incursioni nel cuore dell’impero: invasero infatti la Tracia e la Macedonia (1064); Bisanzio per tenerli buoni offriva loro un tributo che Michele VII (1071-1078) ritenne autonomamente di diminuire, ma una rivolta lo costrinse a cambiare idea; essi non erano neanche affidabili in quanto, nella sfortunata campagna contro i turchi di Romano Diogene, un corpo di peceneghi prima della battaglia tradì l’imperatore passando dalla parte di costoro.

Divenuti più forti nel periodo della lotta tra i competitori del trono (1078-1081) che, combattendosi tra di loro li invogliavano alle razzie dell’impero, ed essi, passando dall’uno all’altro, si legavano a chi li pagava meglio; nel periodo di Botaniate attraversarono diverse volte i Balcani e Alessio Comneno andò a combatterli con le sue truppe.

Quando Alessio prese il potere l’impero aveva perduto tutte le conquiste di Zimisce nella Bulgaria orientale in quanto i peceneghi si erano impadroniti della catena dei pendii dei Balcani al nord fin verso il Danubio, mentre dopo le stragi compiute dal Bulgaroctono e i privilegi concessi alla Chiesa e alla nobiltà, la Bulgaria si univa all’impero e da parte greca vi era stato un tentativo di ellenizzazione con la divisione del territorio bulgaro in themi, con tutti i funzionari che essi comportavano (duchi, strateghi, ricevitori d’imposta ecc.) ma lo spirito bulgaro libero, vivace e indipendente riuscì a rimanerne indenne; mentre Alessio si libererà alla fine dei peceneghi con la sua astuzia (v. sotto).

*) In Schede S. “I peceneghi e l’impero di Bisanzio secondo la Cronaca di Nestore”

L’ ORGANIZZAZIONE

DELLO STATO

|

A |

bbiamo visto come Alessio avesse assunto il potere sull’esercito ad evitare che gli ufficiali gli si potessero rivoltare contro; tutti i suoi predecessori infatti, avevano lasciato ampio spazio ai generali che gestivano direttamente le campagne militari; Alessio invece si era messo egli stesso a capo delle truppe e dell’esercito e tutte le cariche più importanti le aveva affidate a membri della sua famiglia, in modo che i generali potessero giocare solo un ruolo secondario, venendo così loro tolto ogni spirito di cospirazione da cui spesso erano presi, come si era verificato proprio con lui!

Per poter avere nelle sue mani anche il potere politico aveva innanzitutto privato il Senato (formato dai maggiorenti dell’impero) di poteri; poiché la nuova organizzazione alla quale si stava dedicando, comportava anche enormi spese e le casse dello Stato erano state completamente svuotate dai suoi predecessori (come abbiamo visto nei precedenti capitoli), Alessio aveva perseguito in maniera implacabile tutti gli abusi, aveva requisito i beni degli appartenenti al Senato e dei ricchi e potenti, comportandosi con equità nei confronti del popolo (*), e, nello stesso tempo requisiva tutti i beni della Chiesa, immobili e mobili: questi ultimi tutti oggetti preziosi presi anche in occasione della guerra con i normanni, in seguito pagati per le proteste suscitate dal clero e dal popolo.

Infatti, poiché la popolazione della capitale, sobillata dal clero, se ne lamentava, Alessio per far cessare le lamentele riunì alle Blacherne il Senato, i capi militari e il clero e dopo essersi giustificato delle necessità che lo avevano condotto a tali misure (portando come esempi precedenti Pericle e Davide), fissò una somma in argento da prelevare dalle imposte annuali e da versare alla Chiesa.

Non bisogna dimenticare che le ricchezze dei monasteri (come già abbiamo avuto modo di rilevare nei precedenti capitoli), erano a dir poco "immense"; per fare qualche esempio, il podere di Pisson collegato al monastero di Lavra aveva una estensione di cinquemila ettari; i poderi dei monasteri della regione dell’Athos, come il monastero di Chilandari, era di millecinquecento settanta ettari; quello di Esfigmenu era undicimilacentocinquanta ettari e quello di Xeropotamu di minor dimensioni ...sempre rispettabili, era di cinquecentosettanta e di Zografu, trecentosettantacinque ettari.

Vi è da aggiungere che alla fine dell’XImo secolo i monasteri erano in decadenza sotto tutti i punti di vista, particolarmente della morale; in proposito, per darne un esempio è riportato (fonte originaria: Giovanni d’Antiochia, tra l’altro anatemizzato con la setta dei nestoriani alla quale apparteneva, v. in Schede S, “Scismi e riti nella Chiesa orientale”), quanto accadeva nei conventi dell’Athos, dove un gruppo di valacchi si era stabilito su quelle terre, coltivandole e rifornendo ai monasteri (dove era severamente proibito l’ingresso alle donne) i vari i prodotti del loro lavoro; le loro donne vestivano come gli uomini e avevano il compito di guardare le greggi e di portare ai conventi i prodotti quali latte, formaggio e lana; le cose però andarono oltre in quanto i monaci si erano resi conto di cosa si nascondeva sotto gli abiti maschili (e per la verità non facevano neanche, come si dirà tra breve, troppa distinzione tra donne e uomini!) e questo aveva svegliato i loro famelici appetiti sessuali... “e le cose andarono tanto oltre” dice il cronista ... il quale però ci priva di un racconto boccaccesco, il quale si limita a dire “che sarebbe vergognoso riferirle” e la faccenda non riguardò solo le donne valacche ... ma più tardi scoppiò un altro scandalo, causato dalla presenza di ragazzi e giovani imberbi!

Vi è anche da aggiungere che i monaci annoiati della vita monastica, uscivano o per qualche ufficio o per visitare parenti e amici e vagando per le strade si dirigevano a Costantinopoli; essi inoltre rifiutarono di sottomettersi alle decisioni di Cristodoulos (poi santificato), che aveva cercato di moralizzare la situazione; intervenne quindi Alessio che, con una “novella”, chiedeva al patriarca di metter fine a questa situazione, successivamente minacciando i monaci che si recavano alla capitale senza l’autorizzazione dei superiori, di far loro tagliare il naso.

Tornando ai beni della Chiesa e dei conventi, essi erano sottoposti al regime fiscale della imposta fondiaria, ma vi erano numerose eccezioni e la Chiesa finiva per godere dell'esenzione relativamente a quanto riscuoteva dai paroikoi e dai klerikoi, che erano i diretti coltivatori e versavano le imposte alla Chiesa, la quale però non ne dava conto allo Stato.

Alessio volle quindi conoscere esattamente i redditi di questi beni e fece fare un severo censimento; ciò' provocò la reazione del clero che riteneva insopportabile che fosse conosciuto lo stato dei propri redditi; Alessio emise quindi ancora una “novella” con cui stabiliva il canone da versare che era di gran lunga superiore a quello previsto dalla precedente (emessa dell'imperatore Isacco), sopprimendo, tra l’altro, le esenzioni di cui godevano gli ecclesiastici quando passavano da una diocesi all'altra.

Alessio aveva anche pensato di rendere redditizie le condanne penali sostituendo le condanne a morte con la più remunerativa confisca dei beni; quanto al tesoro pubblico (come abbiamo visto) precedentemente dilapidato, il nuovo imperatore abolì i regali che di solito imperatori e imperatrici facevano a magistrati e a tutti i personaggi eccellenti.

Tra le misure fiscali prese da Alessio, poiché si verificava che gli esattori, nella tassa proporzionale riscuotevano più di quello che poi versavano, fissò in dettaglio la quota della contribuzione, intervenendo poi sulla qualità delle monete.

A questo proposito poiché gli introiti non bastavano, egli fece ricorso alla manipolazione della moneta, il nomisma d’oro, che i suoi predecessori avevano alterato riducendo la quantità di oro in esso contenuto; egli fece fondere la nuova moneta miliarisia in bronzo (che valeva meno), della quale si serviva per i pagamenti che doveva effettuare, mentre i pagamenti che doveva ricevere li pretendeva in oro o in parte in oro e in parte in bronzo (avendo bisogno di bronzo prelevò gli oboli dalle chiese e fece abbattere alcune statue di bronzo per ottenere monete e nel contempo aumentò le decime), la qual cosa portò a una certa confusione in quanto gli esattori valutavano da sei a dodici volte ciò che era dovuto in nomisma.

L’imperatore al quale giunsero le lamentele fece fondere dei miliarision d’argento in modo che il valore del nomisma equivaleva a quattro miliarision, ma questa misura era stata male accolta, per cui Alessio fece fare una nuova moneta di bronzo di piccolo taglio equivalente a 1/48 e 1/12 del nomisma (che finì per essere scambiato con quattro delle piccole monete, miliarisia) ma nella pratica si verificava che per un nomisma si incassavano tre miliarisia!

*) LA STORIA SI RIPETE:

SPACCATO DELL’ITALIA DI OGGI E L’ORO DEGLI ITALIANI SCOMPARSO

|

L |

a Storia spesso, sebbene sotto altre forme, si ripete, e come diciamo ogni tanto, quando introduciamo argomenti di attualità (come p. es. in Bizantinismo e Burocratismo, sez. Schede S.), vediamo che situazioni simili a quelle di Alessio, relativamente alla mancanza di fondi pubblici, si riproducono al nostro presente; che cosa si può dire dell’Italia di oggi? Che è un Paese allo sbando e in stato di indigenza; completamente bloccato nella sua economia, sia nella produzione sia nella mancanza di posti di lavoro che sta facendo aumentare la povertà (secondo statistiche internazionali il 20% detiene l’80% della ricchezza l’altro 20% lo detiene l’80% che paga le tasse!); diminuiscono finanche le nascite a causa delle insopportabili spese da parte delle giovani coppie che devono provvedere al loro mantenimento, ma anche perché essi non vedono alcuna prospettiva per il loro futuro!

Al presente infatti il 44% dei giovani (2milioni!) è senza lavoro mentre altri (centomila) vanno a lavorare all’estero (una curiosità statistica dimostra quanto il nostro Paese sia anomalo: su sessanta mln. di abitanti, vi sono 40mln. idonei al lavoro ... ma di questi, lavorano solo 23mln. gli altri 17mln. dovrebbero essere i pensionati che invece ufficialmente sono 18.1mln. (2016), con l’evidente differenza di 1,1mln che potrebbero essere i falsi pensionati!).

Il Paese è in forte stato di arretratezza e senza risorse, sebbene i principali esponenti di Governo continuino a mandare messaggi di incoraggiamento, annunciando che l’economia è in ripresa (dello 0,%!), indirizzandosi a cittadini rassegnati che hanno perso la speranza di una spinta rigeneratrice che potrebbe venire solo da un piano di sviluppo in cui si prevedano lavori pubblici, ricerca e nuove tecnologie, queste ultime (in cui l’Italia ha delle eccellenze), ancora trascurate, lasciano aperte le porte per la fuga di cervelli.

Senza una chiara visione del futuro, signigfica togliere ogni speranza alle nuove generazioni e purtroppo tutti i governi che continuano (e continueranno) ad avvicendarsi tirano solo a campare e vanno avanti tappando i buchi che si presentano giorno per giorno.

Le riforme poi è meglio dimenticarsele, perché o vengono fuori aborti (come le Province) o corporazioni e burocrazie che si sono trovate i loro spazi e non le consentono: “hic manebimus optime” qui rimaniamo ottimamente ... e non le scardinerà nessuno; quanto al referendum che doveva confermare quelle varate, la interpretazione del voto contrario dato dagli italiani non va inteso nel senso che le riforme le hanno volute, ma nel senso che hanno voluto mandare a casa (a furor di popolo, col 70% di partecipanti al voto mai visto in Italia!) un Presidente che non aveva operato bene e del referendum ne aveva fatto una questione personale, tanto da aver dichiarato che se perdeva se ne sarebbe andato ... e così è stato accontentato!

Con rammarico non possiamo che constatare che i tre governi (c.d. non eletti) che si sono succeduti (prima del quarto), avevano suscitato vane speranze ... ignorando completamente i due principi basilari di una buona democrazia, (che proprio la sinistra che li sosteneva, avrebbe dovuto tener presente), vale a dire “equità e giustizia sociale”, interamente stravolti, in quanto, invece di prestare una mano ai deboli (non certamente con l’assegnazione degli 80 €. o dei 500 €. agli studenti, inutile regalo paternalistico di sapore elettorale), si erano salvaguardati in tutti i modi i nababbi delle caste, i privilegi e poteri forti (ricordate i 4mld. tolti dalle bocche degli italiani e donati a MPS.? Ora si scopre che a questa banca ne servirebbero altri 8mld. .... mentre i crediti non riscossi sono 17mld!); tutto questo danaro elargito alle banche in crisi finisce in un pozzo di san Patrizio, che non serve a tutelare i risparmiatori ... e certamente non basteranno i 20mld. stanziati dal Governo entro cinque anni per salvarle: provate a indovinare a spese di chi!

E si evita testardamente di intervenire sugli sprechi, intendiamo quelli veri individuati da Carlo Cottarelli (l’argomento è stato approfondito in Articoli: Il Corpus juris civilis, L’abbaglio ecc., al par. Italia), non quelli che arricchiscono i vari e famelici funzionari tra i quali serpeggia la corruzione come vediamo ogni giorno, quando ne viene arrestato qualcuno!

In proposito è da dire che la criminalità nell’arco di una ventina di anni ha fatto un salto di qualità, infatti mentre prima proveniva dal popolo, ora proviene dalla classe che una volta era definita borghesia (che aveva ben altre qualità morali) di professionisti, docenti universitari, magistrati, alti funzionari della P. A. e alti ufficiali!

Il quarto governo (definito governo fotocopia), sta facendo quel che può, ma solo per risolvere i problemi quotidiani, con l’assillo di tutti i rappresentati di spezzoni di partiti che quotidianamente non fanno che chiedere nuove elezioni ... a tutti i costi, anche senza una legge elettorale, idonea a lasciar lavorare un governo per tutti e cinque gli anni di mandato, perché l’interesse che li spinge, non è il bene del Paese, ma quello evidente della distribuzione di poltrone; per come è messa l’Italia occorrono decine di anni di impegno e preparazione per creare qualche milione di posti di lavoro (il migliaio di assunzioni non è che una goccia nel mare!) per poterla risollevare e certamente per ottenere questo intento occorrono non solo governi stabili ma che anche nel loro alternarsi abbiano unicità di intenti!

Questo stato di cose è aggravato dalla evasione fiscale, che ha raggiunto livelli altissimi quanto insopportabili (da 180/200mld.), che non si riesce a estirpare perché si usano sistemi blandi e non si applica la vecchia legge “manette agli evasori” (sebbene non abolita!) ... sembrerebbe ... per una sottesa benevolenza di carattere elettorale; se infatti per gli evasori fosse previsto l’arresto immediato (come avviene negli USA), questa oscenità che sposta tutto il peso della fiscalità dello Stato sulle classi meno agiate (le tasse in Italia sono giunte a livelli insopportabili), essa cesserebbe immediatamente (l’annuncio che nel 2016 sono stati recuperati - teoricamente - 18mld. non conforta, in quanto siamo ad appena al 10% del totale, con una valanga di ricorsi che rendono effimero il recupero!).

E’ da aggiungere che l’esorbitante debito pubblico dello Stato è aggravato dalle continue emergenze naturali ai quali è sottoposto il nostro fragile Paese, tra terremoti e inondazioni, i cui maggiori danni sono dovuti allo scriteriato saccheggio del territorio operato in tanti anni dalle amministrazioni locali, assolutamente impreparate anche ad apprestare i primi soccorsi, come si è visto nelle zone terremotate, aggravati dai ritardi dovuti allo scaricabarile burocratico della P.A. ... redarguito anche dal papa Francesco (ritardi che si sono riversati anche sulle casette che sebbene pronte non sono state consegnate!).

Chiudiamo questo non breve sfogo, ritornando ad Alessio I; come abbiamo visto, l’imperatore aveva fatto ricorso ai tesori della Chiesa e certamente non vogliamo che si arrivi a questo, ma a proposito di oro, vogliamo ricordare che ai tempi del Governatore della Banca d’Italia Guido Carli (1960-75), si parlava del “tesoro degli italiani” in lingotti d’oro dal valore svariati miliardi (anche in €.!), conservato in quei “caveau”, sui quali da anni è calato un “sepolcrale silenzio” (anche da parte della stampa!) e non solo nessuno ne parla ma pare che anche una interrogazione parlamentare sia rimasta senza risposta; e allora chiediamo:- Che fine ha fatto quel tesoro? Perché prima lo si faceva vedere con orgoglio, con foto, ed ora non se ne sa più niente? E’ stato rubato? E’sparito? Si era vociferato che una parte costituisca garanzia per la U.E. ... ma solo una parte ... e tutto il resto dov’è finito? E chi può controllare l’operato della inattaccabile Banca d’Italia (che dovrebbe pur essa essere ridimensionata, in quanto le funzioni principali sono state assorbite dalla BCE. e le sedi in tutte le province costituiscono solo spreco di danaro pubblico)?

LA PRONOIA E

IL FEUDALESIMO

BIZANTINO

|

A |

bbiamo visto nel cap. precedente (VII P. II), come le assegnazioni fatte dagli imperatori e le usurpazioni delle ricche famiglie avevano portato alla costituzione delle grandi estensioni dei latifondi (che avevano dato agli storici occidentali la possibilità di parlare di feudalesimo il cui termine era ignorato dai bizantini, come già detto (Cap. VII P. II) citando Zacariæ von Ligenthal*), che non comportavano alcun obbligo da parte dei proprietari ad eccezione di ciò che riusciva ad ottenere il fisco.

Con Alessio incomincia a svilupparsi una forma di feudalesimo che non aveva i connotati di quello occidentale (che sarà invece introdotto con l’avvento dei “latini-francesi” dei fiefs, in greco fia, e terminerà con la fine del loro regno) ma prettamente bizantino, con la riproposizione della “pronoia”.

Questa costituiva una evoluzione rispetto alle precedenti concessioni agli “stratioti” (v. Cap. V par. Eraclio e la riforma dello Stato e Cap. VI) in quanto in questo caso le terre erano concesse direttamente ai contadini-militari, mentre i “pronoikoi” erano i ricchi-potenti ... così potenti e prepotenti, come abbiamo anche visto, che, non dovendo dar conto a nessuno (specie quando vi erano imperatori deboli), si appropriavano dei terreni altrui, fossero anche quelli della Chiesa!

Si trattava di assegnazione di terre a questi ultimi (pronoitari) come ricompensa per servizi resi e in cambio del versamento di una rendita o della prestazione militare in caso di chiamata; essa inizialmente era limitata di norma fino alla morte dell’assegnatario, ma poi divenne ereditaria ...

e la prestazione militare era finita per non essere più eseguita!

Ma Alessio nella riorganizzazione dell’esercito, passando in rassegna le liste dei militari che usufruivano delle concessioni e non mandavano i soldati, le regolarizza facendosi assegnare il numero dei militari dovuto.

A proposito delle proprietà avute in concessione, vi erano i contadini (paroikikón) che provvedevano alla coltivazione versando al “pronoitario” (il quale in pratica fungeva da esattore), le rendite e le imposte; egli poi, da quanto riscuoteva (scaricando sui primi ogni sorta di tributi e di corvées), versava le quote delle imposte dovute allo Stato e il resto lo tratteneva per sé.

Successivamente al nomos georgikòs (v. in Schede Storia), con l’imperatore Teofilo (834) per designare gli agricoltori proprietari si usò il termine “paroikoi” e i basilici avevano utilizzato spesso il termine “paroikoi” al posto del latino “coloni” (termine usato anche in Giustiniano), ma quello attuale (del periodo di Alessio) era stato adottato per indicare il grande proprietario terriero mentre la maggior parte dei nuovi insediamenti nelle grandi proprietà si era potuta fare attraverso i “paroikikón”, mentre “paroikoi” costituiva il termine universalmente adottato per designare il grande proprietario terriero.

*) La conquista dei francesi in Oriente aveva trapiantato in questo paese lo stabilimento e l'istituzione dei feudi (fia), con tutti i suoi caratteri (fissati nelle Assise di Gerusalemme), ma il genio orientale non si prestò all'idea della fede feudale reciproca e ereditaria; l'istituzione del feudo non aveva potuto mettere radici profonde. I piccoli despoti non avevano nessuna concezione dell'dea del vassallaggio; esso scomparve con la caduta della dominazione latina non senza aver lasciato qualche traccia del suo passaggio, perché proprio al principio feudale “nessuna terra senza signore” fu attribuita questa circostanza della quale in seguito non si farà più menzione di beni rurali indipendenti (in Zachariæ, Droit privé greco-romain, 2 voll. Paris 1869).

ARRIVANO

I NORMANNI

ROBERTO GUISCARDO

E BOEMONDO

|

L |

a conquista della Puglia e della Calabria tolte all’impero bizantino, non quietarono le ambizioni di Roberto il Guiscardo (1025 c.a-1085) ... che si estesero al resto dell’impero, al di là del mare Adriatico!

Il Guiscardo (*) aveva sposato in prime nozze Alberada di Buonalbergo che gli aveva dato un figlio, Marco detto Boemondo (*) e tre femmine, Emma, Olimpia e Heria; ma egli avendo sotto di sé vassalli longobardi aveva necessità di consolidare con loro i suoi rapporti e all’epoca l’unico modo per stringere vincoli di carattere politico era il matrimonio.

Roberto facendo annullare dal papa (“per consanguineità”!) il matrimonio con Alberada, sposava la sorella di Gisulfo (figlio del principe longobardo di Salerno Guaimaro, potente e di alto lignaggio, dopo che Roberto aveva conquistato la città), Sichelgaita (Sigelgaita), per cui Boemondo e le sorelle diventavano figli bastardi, ma il padre considerava Boemondo il suo braccio destro, il quale in occasione delle crociate con il nipote Tancredi (figlio di Emma) andrà a conquistare il principato di Antiochia (1099-1111) e costituirà la dinastia di Antiochia.

Da Sichelgaita Roberto aveva avuto due figli maschi, Ruggero detto Borsa per la mania di contare e ricontare le monete (il quale erediterà il titolo di duca di Puglia e Calabria e principe di Salerno) e Guido (duca di Amalfi) e tre femmine, Matilde, Sibilla e Mabilia (tutte ben sposate),

Roberto aveva condotto trattative con l’imperatore bizantino Michele VII e per confermarle veniva proposto il matrimonio del fratello di Michele, Costantino, con una delle sue giovanissime figlie (v. Cap. precedente); Roberto rifiutava il matrimonio con l’anziano fratello dell’imperatore, per cui il matrimonio veniva concordato con il figlio, Costantino Ducas (nato nel 1074) e a Costantinopoli fu inviata la figlia Olimpia.

Il periodo a Costantinopoli era turbolento in quanto era in corso un colpo di Stato da parte di Niceforo Botaniate (v. Cap. precedente), per cui appena giunta la fanciulla (1075 o 1076), da parte dell’usurpatore Botaniate le fu dato il nome di Elena e relegata nel gineceo (il matrimonio con Costantino non ebbe luogo, come invece alcuni ritengono; Malaterra è tra costoro per di più egli scrive che Costantino era stato evirato per non fargli fare figli con una normanna!); Anna Comnena confermerà che la figlia del Guiscardo era stata promessa a Costantino e successivamente a lei, ma era morto (è stato detto, combattendo) anzitempo, e lei sposava Niceforo Briennio; il Guiscardo ne fu risentito e decise di vendicarsi.

Nel frattempo gli si presentava (1078) un monaco sotto le vesti dell’imperatore Michele che riferiva di essere stato detronizzato ed era fuggito dal monastero dove era stato relegato, sostenendo di essere padre di Costantino che aveva sposato la figlia, (v. precedente Cap., nella nota al par. di Michele VII Parapinace, ma era una falsità in quanto il matrimonio non aveva avuto luogo!), e gli chiedeva aiuto per riconquistare il trono perduto.

Si trattava di un impostore chiamato Rettore (probabilmente un monaco o un domestico del palazzo imperiale), che, aveva frequentato la Corte e aveva conosciuto il vero imperatore; Roberto per sua convenienza finge di credergli e gli riserva grandi onori, abbracciando la sua causa e, rivestendolo della porpora, lo circondò di una corte, tenendolo presso di sé fino alla partenza per Durazzo (1081).

Durante i preparativi Roberto pensò di mandare a Costantinopoli un suo ufficiale, conte Raoul, per portare le sue lamentele a Botaniate e annunciargli il suo arrivo, ma Raoul, giunto in Grecia gli scrive dicendogli che il suo imperatore era un impostore, che egli stesso aveva visto quello vero nel monastero, che Botaniate non regnava più e che il suo successore era Alessio I che avrebbe dato la porpora al giovane Costantino e che la figlia promessa sposa era trattata bene e la progettata guerra sarebbe stata ingiusta; Roberto si infuriò e non volle intendere queste verità, mostrandosi risentito con Raoul il quale, temendo una vendetta, andò a cercare rifugio a Costantinopoli presso l’imperatore.

Con l’assenso del papa, che detestava il patriarca di Costantinopoli e appoggiava questa causa, fu concesso a Roberto lo stendardo di san Pietro; nel frattempo Roberto, allestito l’esercito e la flotta si preparava a partire (il tratto di mare da percorrere da Brindisi a Durazzo, di cento miglia, era designato come “passaggio romano” sul quale sia Pirro, sia Pompeo, avevano avuto la stravagante idea di costruirvi un ponte!).

Accompagnato da Sichelgaita e dal falso imperatore, duchi e conti italiani e longobardi e avventurieri francesi che si erano uniti a lui, trecento cavalieri costituivano il nerbo normanno, trentamila soldati e cinquanta navi fornite da Ragusa trasportavano soldati, cavalli armi, macchinari da assedio e torri ricoperte di pece; Roberto aveva assegnato a Boemondo quindici navi in modo che lo precedesse aspettandolo a Corfù (che aveva fortificazioni che la rendevano imprendibile, ma all’arrivo di Boemondo non fu opposta alcuna resistenza).

Roberto lo raggiunse a Corfù e mentre Boemondo si diresse a Durazzo con le sue truppe via terra, Guiscardo vi si recò via mare, ma presso la lingua di Acrocemonia al capo di Glossa, sebbene la stagione fosse favorevole e la flotta navigava lungo la costa, un forte uragano misto a neve distrusse la flotta spazzando via vele, alberi e remi e riempiendo il mare e le rive di pezzi di vascelli, di armi e di cadaveri; il mare inghiottì gran parte delle munizioni e la galera ducale a malapena riuscì a sfuggire al furore della tempesta; Roberto si fermò una settimana per raccogliere il resto della flotta assegnata a Boemondo.

Alessio, non avendo una propria flotta per far fronte a quella normanna, aveva chiesto l’aiuto a Venezia che gli fece sottoscrivere un trattato (1082) a duro prezzo; esso prevedeva per Domenico Silvio o Selvo (che aveva sposato una principessa bizantina) per la prima volta il riconoscimento del titolo di “doge” (anche per la Dalmazia e Croazia: “Dux Venetiarum, Croatiae et Dalmatiae”) nonché (per sé e i suoi successori) il titolo di protosebastos (pincipe augusto), oltre a un rilevante onorario annuo; inoltre, per quel che più conta, fu concesso ai veneziani la libertà di commercio in tutto l’impero, con esenzione del pagamento dl dazio per tutte le merci che arrivavano da Venezia, e tutto ciò a scapito del commercio bizantino; per di più gli amalfitani divennero tributari dei veneziani e inoltre ottennero magazzini in Costantinopoli e tre moli di transito a Galata: fu con questi presupposti che ebbe inizio la potenza marinara di Venezia (inutilmente l’imperatore Giovanni II, successore di Alessio, cercherà di modificare questo trattato (1126), ma Venezia si oppose occupando le isole bizantine dell’Egeo e Giovanni fu costretto a firmare altro trattato che ratificava il precedente!).

*) ROBERTO IL GUISCARDO - MESCABELE - SICHELGAITA E BOEMONDO NELLA DESCRIZIONE DI ANNA COMNENA (*).

ROBERTO IL GUISCARDO - MESCABELE E SICHELGAITA

Racconta Anna (nata nel 1083 dopo l’arrivo di Roberto a Durazzo 1081) che Roberto fu di patria normanna, di bassi natali (secondo Malaterra Tancredi era un guerriero e signore di Hauteville e aveva avuto due mogli di riconosciuta nobiltà, anche se di piccola nobiltà, non poteva essere di bassi natali, come scrive A. nda.), d'indole tirannica, d'animo astutissimo (ebbe come nutrice furberia e malizia d’ogni fatta”), da ciò il sopranome di Guiscardo, forte di braccio, rimirante con avido sguardo le ricchezze e le felicità degli ottimati, d'insuperabile violenza e d'invincibile fermezza nel seguire i suoi desideri, ostinandosi a realizzarli. Era di così elevata statura da non aver confronto tra gli altissimi chi lo uguagliasse; la sua pelle tendeva al rosso, la chioma al biondo; larghi avea gli omeri e gli occhi tanto vivi da sembrare scintillanti; nelle membra era di giuste proporzioni ... l'avresti detto lavorato al tornio dalla natura con certo qual artifizio, da renderlo ben piantato dalla pianta dei piedi alla sommità del capo, siccome ricordo avere udito da molti suoi conoscenti che lo avevano visto, che per nulla avresti potuto trovare il più piccolo difetto e doverlo considerare quasi un ideale. Quanto alla voce, come Omero aveva detto di Achille, aveva una voce tumultuante e i suoi urli (come ci era stato riferito), avrebbero atterrito e messo in fuga miriadi di persone. Dotato di cotanti pregi dalla natura, dalla fortuna e dall'indole dell'animo, era geloso della propria libertà e alieno dall’assoggettarsi a chiunque o dal prestare servile omaggio, carattere, dicono, delle grandi menti. Essendogli venuto a noia vivere sottomesso ad altri, abbandona il luogo natale, la Normandia, con cinque cavalieri e trenta pedoni al tutto e va con essi ad occupare le foreste e le spelonche intorno ai disviati monti lombardi (della Puglia, come già spiegato) ove, posti a ruba i viandanti provvide se stesso e i suoi di cavalli, pecunia ed armi: questo fu l’inizio del suo vivere di stragi e di sangue umano.

A questo punto Anna introduce un personaggio, sconosciuto ai cronisti e storici al quale dedica ben tre paragrafi del suo Lib. I (indicato nella versione greca come Γελίελμες-Gelielmes quindi Geglielmo e riportato sia da Giuseppe Rossi nella sua traduzione italiana (Milano. 1846), sia in quella francese di Cousin (Paris, 1672), come Guillome Mescabele-Guglielmo Mescabele, suocero di Roberto, al quale aveva dato in moglie la figlia con una sostanziosa dote che costituiva la prima proprietà di Roberto.

Ora sappiamo che la prima moglie di Roberto era Alberada di Buonalbergo, figlia del signore normanno di Buonalbergo, ma di questo Mescabele, come abbiamo detto non vi sono riscontri né da parte di cronisti, né da parte di storici.

Anna parla anche di Sichelgaita, seconda moglie di Roberto, sempre al suo fianco, anche i guerra; descritta di grande corporatura e dotata di grande forza fisica, vestiva un “saio”, la veste militare usata dai romani di lana grossa e pelosa, corta fino alle natiche e sotto aveva una “stola”, abito lungo fino a terra proprio delle donne romane; in battaglia quando indossava l’armatura con la lunga chioma che le usciva dall’elmo, era spaventosa a vedersi, come novella Walchiria della quale Anna dice che “aveva fama di essere terribile in guerra, dalla narrazione di alcuni autori, era una Pallade, se non una Minerva; osservati i fuggenti (battaglia di Durazzo, v. sotto), usando la patria favella e non l’Omerico detto: fino a quando fuggirete, arrestatevi e siate prodi guerrieri; né ciò bastando con una lunga asta, con alte grida tien dietro minaccevole ai codardi i quali dopo averla osservata, con scambievoli esortazioni, furono animati a compiere il loro dovere”

*) Ci siamo limitati solo a qualche piccolo intervento filologico per non guastare la bellezza dell’impianto linguistico; su Anna Comnena e l’Alessiade v. Scheda Storia.

E BOEMONDO

Anna nonostante odiasse i latini, sentimento nutrito dal padre e da tutti i greci, pur nella sua giovanissima età di tredici anni (in cui era già intellettualmente matura*) dopo aver sentito i racconti delle imprese di Boemondo (e di quelle del padre di cui lei scrive “che era somigliantissimo”), quando lo aveva visto a Corte, fosse andata anche oltre nella sua ammirazione vedendolo come un ideale di guerriero, se ne fosse innamorata o come diciamo noi moderni avesse preso per lui “una cotta”!) aveva descritto: “Baimundo “imberbe” (nel senso che come la maggior parte dei normanni radeva la barba, mentre i veneziani l’avevano lunga come i bizantini), per dirla breve [...] alla sua grandissima nomea, a un'ammirabile presenza ingannatrice degli occhi, cercherò alla meglio di indicarne forme e sembianze.

Assai elevata erane la taglia, superando poco men d'un cubito (il cubito in Grecia - Erodoto - corrispondeva a un avambraccio quindi circa 54 cm. nda.) gli altissimi dell' umana schiatta; larghe le spalle, ampio e piano il torace, muscolose le braccia, ventre e fianchi ristretti; tutto l'insieme del corpo non magro, non pingue per ridondanza di carne, ma tenendo giusto mezzo in tra lo scarno della persona ed il pieno, quasi modello ed opera d'un Policleto, trattone il tipo dalla più, sublime arte. Avea mani e piedi grandi anzi che no, e ben forniti di vitali umori; gli ultimi acconciamente disposti a tracciare vigoroso passo; omeri e collo abbondanti di succo e dignità.

L' imbusto, in ogni sua parte esaminato, parea un minimo che divergente dalla perpendicolare, non già colpa delle vertebre o della spina dorsale, ma contrattone, come appariva, a significanza di modestia, così dai precettori ammaestrato infin dalla verdissima età sua. Bianca oltre modo erane la carnagione [...] infra il candor della neve rosseggiavagli il volto, e biondeggianti capelli sol dilungavansi a coprirgli le orecchie, né, seguendo il patrio costume, ingombravan la schiena, ben alieno dall' impazzare a mo' de' folli premurosissimi di nutricar la chioma. Qual poi fosse il color della barba non mi è dato indicarlo, poiché guance e mento, rasi infimo alla rute, mostravan la superficie loro più levigati di qualsivoglia marmo; volendo tuttavia congetturarvi sopra, l'avrei detta rubiconda. L'occhio ceruleo e minaccevole non bene nascondeva qualche mescolanza di barbarie e sdegno; libero spiravagli il naso da piuttosto larghi meati [...] per ricevere a bell'agio e tramandare l' aria spintavi dal vasto polmone a refrigerio del ferventissimo cuore [...]. Traluceva, lo confesso, in tutta la presenza un che di giocondo, se quel mite raggio non fosse dalle frequenti folgori di terrore offuscato, da ogni lato prorompenti .

Vinte dunque le poche sue amabili prerogative da maggior copia di altre suscitanti verso

lui odio, la gigantesca figura

e alcunché dì severità nella elevata sua

fronte [...] quasi minaccia di

cimentar lor forze, traspariva, al guardarlo

da capo ai piedi, una mescolanza inesplicabile di

fierezza e tristezza, donde il suo ridere mi

appariva più ameno e gradevole di chi abbia un aspetto sdegnoso, quantunque fossero manifesti il genio marziale e

ogni gradevole indignazione [...] tutta la

sua piacevolezza s'appalesava opera della naturale forma corporea e il truce orgoglioso vigore parto del barbaro animo che albergava in lui;

era questo, non solo ricolmo di

malignità, ma intiernemente capace di tutti

gli artifizi idonei a recargli profitto; nessuno più di lui sagace, nessuno più pronto ad escogitare

mezzi opportuni ad ogni varianza de'

tempi; giammai poteva cogliersi sproveduto

non mancandogli scudo a difesa di qualunque

assalto (verbale ndr.); accurato erane il discorso nel ragionare,

e le sue risposte, munitissime di circospezione

e prudenza, non temeano l' occhio della più severa censura, o d'esser colte in fallo.

Egli, in breve, fu tale e sì grande che fra viventi e non aveavi cui cedesse il primato, salvo l'imperatore Alessio; unico questi a lui superiore nella fortuna, nella forza della parola, nel consiglio ed in tutti i naturali doni, uomo nato per essere invittissimo se l' età sua, le sue speranze e la condizione de' tempi messo non lo avessero a contendere col mio genitore.

*) Sulla precoce preparazione scolastica di Anna Comnena è da dire che i ragazzi erano messi subito di fronte alla realtà della vita, facciamo l’esempio di Marco Polo portato in Cina dagli zii a dodici anni; mentre Anna scrive che a otto anni (come riferiamo nella cit. Scheda S. sull’Alessiade) aveva già dimestichezza con la facilità di Isocrate, l’eloquenza di Pindaro la veemenza di Polèmone, la musa di Omero e la lira di Saffo, autori (esclusi Omero e Saffo), di cui non si ha conoscenza neanche al terzo liceo classico attuale; rispetto ai giovani medievali è evidente che siamo mentalmente in ritardo di dieci e più anni.

LA BATTAGLIA

NEL MARE E NELLA PIANA

DI DURAZZO

|

C |

on il rimanente della flotta Roberto giunse a Durazzo, governata dal patrizio Giorgio Paleologo, che fu così assediata oltre che da terra anche dal mare (1081).

La flotta veneziana si dispose a mezzaluna; i normanni non erano più quelli che avevano solcato gli oceani giungendo in Groenlandia o affrontando i pericoli del Mediterraneo; la loro flotta era sotto il comando di Boemondo ma ben poco potette fare contro le navi dei veneziani che con l’abilità delle loro evoluzioni, la maniera in cui erano disposti con gli arcieri saliti sui pennoni, il fuoco greco dato in prestito dall’imperatore, decretarono la vittoria dei greci; alcuni vascelli furono presi, altri si rifugiarono sulla costa, il mare e le rive furono coperte di rottami di vascelli, di armi e di cadaveri; quasi tutte le munizioni furono inghiottite dal mare.

La notizia fu immediatamente portata alla tenda di Roberto; sfortuna volle che nel campo dei normanni si diffuse una malattia pestilenziale che decimò cinquecento cavalieri; Roberto subì una perdita di diecimila soldati per cui si vide costretto a farsi mandare aiuti dalla Puglia e dalla Sicilia e diede quindi inizio all’assedio, predisponendo le sue macchine per la scalata delle mura della città.